- なぜ予防が必要なのか?

- 歯科における「予防」とは何か?

- 誰にとっても必要な予防

- 予防歯科で行うこととは?

- 当院の予防ケアの特徴

- 一般歯科との違いとは?

- 予防を始めるタイミングと通院頻度

- 口腔内の健康が全身の健康に与える影響

- よくある誤解とその解消法

- 予防歯科で生活の質(QOL)を高める

- 子どもの予防ケアと親の役割

- 予防歯科の費用と保険適用

- 高齢者における予防の重要性

- 当院での予約方法

- 今後の取り組みとお知らせ

- よくある質問(FAQ)

なぜ予防が必要なのか?

歯科における予防は、むし歯や歯周病といった病気を未然に防ぐために不可欠です。

歯科における予防は、むし歯や歯周病といった病気を未然に防ぐために不可欠です。

これらの疾患は、初期には自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いため、痛みや不快感が出た時にはすでに重症化しているケースも珍しくありません。治療が必要になると、時間的・経済的負担が大きくなるだけでなく、歯を失うリスクも高まります。

一方、予防的なケアを継続して行うことで、口腔内の健康を長期的に保つことができ、結果として治療の回数や費用を大幅に減らすことができます。また、近年では口腔内の健康が全身の健康にも影響を与えるこが明らかになっており、糖尿病や心疾患、認知症との関連も指摘されています。

つまり、歯の予防は全身の健康を守る第一歩とも言えるのです。

自覚症状が出る前に進行する歯の病気

歯科疾患の厄介なところは、多くの場合「痛くなってからでは遅い」という点にあります。むし歯も歯周病も、初期の段階ではほとんど自覚症状がないまま静かに進行していきます。歯がしみる、痛む、歯茎から血が出るなどの症状が現れたときには、すでにかなり進行してしまっているケースが多く、治療が複雑になるだけでなく、完治させるのも難しくなってきます。

こうした「気づいた時には手遅れ」のリスクを避けるために、予防が大切なのです。定期的に歯科医院でチェックを受けたり、毎日のケアを丁寧に行うことで、病気の“芽”の段階で対処することができます。

それは、まるで庭の雑草をこまめに抜いておくようなもの。放っておけば広がるだけですが、早めに対処すれば大事には至りません。

治療の負担とリスクを減らすために

歯の治療には時間もお金もかかります。一度むし歯になれば、詰め物や被せ物をしても再発のリスクは残りますし、歯周病が進行すれば、最悪の場合は歯を失ってしまうこともあります。入れ歯やインプラントという選択肢もありますが、やはり天然の歯に勝るものはありません。

予防に取り組むことで、そうしたリスクや経済的負担を大幅に軽減することが可能です。実際、予防を習慣化している人ほど、歯科医院にかかる頻度も治療費も少ないというデータもあります。

「治療しないこと」が最も優れた医療なのだとしたら、予防こそが真の意味での健康管理なのです。

歯科における「予防」とは何か?

歯科における予防とは、むし歯や歯周病などの口腔疾患が発症する前に、そのリスクを下げるための継続的な取り組みのことを指します。

歯科における予防とは、むし歯や歯周病などの口腔疾患が発症する前に、そのリスクを下げるための継続的な取り組みのことを指します。

治療が「悪くなったところを元に戻す」ものであるのに対し、予防は「悪くならないように保つ」ことが目的です。具体的には、正しい歯磨きの習慣や食生活の見直し、定期的な歯科健診やプロフェッショナルケアの受診などが含まれます。

予防は単なる「掃除」や「検診」ではなく、個々のリスクや生活習慣に合わせたオーダーメイドの健康管理です。

たとえば、同じ年齢でも、むし歯のなりやすさや歯周病の進行度は人によって異なります。予防とは、自分の口の状態を正しく知り、それに合った対策を講じることで、将来の歯の健康とQOL(生活の質)を守るための重要な医療行為なのです。

治療との違い

歯科医療における「治療」と「予防」は、目的もアプローチもまったく異なります。

治療は「悪くなったところを元に戻す」ことを目的とします。一方、予防は「そもそも悪くならないように保つ」こと。たとえば、むし歯になってから削って詰めるのが治療ですが、むし歯にならないように日々ケアを行い、定期的にチェックするのが予防です。

この違いはとても大きく、予防は単なる“お掃除”や“検診”ではありません。患者一人ひとりのリスクや生活習慣に合わせた、いわばオーダーメイドの健康マネジメントです。

予防を重視することは、長期的な歯の健康を守るために極めて重要な考え方なのです。

予防の目的と効果

予防の目的は単に病気を回避するだけではありません。それによって得られる効果は、以下のように多岐にわたります。

- むし歯・歯周病の発症リスクを下げる

- 治療の必要性や頻度を減らす

- 医療費の節約につながる

- 口腔内の清潔を保つことで社会的印象もアップ

- 結果的に全身の健康を守る

特に近年では、口腔の健康と全身の健康との関係が注目されています。糖尿病、心臓病、認知症などとの関連が明らかになっており、口の中の問題が全身に波及することもあるのです。つまり、歯の予防は自分の人生を守る投資とも言えるのです。

誰にとっても必要な予防

対象となるのはどのような人か?

予防はすべての人にとって必要です。

特に「歯を失いたくない」「将来の治療を減らしたい」と考える人にとっては非常に重要です。年齢や現在の口腔状態にかかわらず、予防は誰にでも効果があります。

たとえば、乳歯が生え始めた赤ちゃんにはむし歯予防のための親子指導が必要ですし、働き盛りの成人には歯周病の進行を防ぐケアが欠かせません。

また、高齢者の場合は、歯を残すだけでなく、誤嚥性肺炎のリスクを減らすためにも口腔清掃が重要となります。さらに、持病を抱える人や妊娠中の女性など、全身の健康が口腔状態に影響を受けやすい方も、積極的な予防が求められます。

つまり、「まだ痛くないから大丈夫」ではなく、「痛くならないようにする」ことが、すべての年代・立場の人にとっての歯科予防の基本的な考え方です。

赤ちゃんから高齢者まで

「まだ痛くないから大丈夫」と思っていませんか?

「まだ痛くないから大丈夫」と思っていませんか?

じつは、予防が必要なのは“すべての人”です。年齢や現在の口の状態に関係なく、予防は誰にとっても有効です。

たとえば、乳歯が生え始めた赤ちゃんには、むし歯予防のために親子でのブラッシング指導が必要です。学齢期の子どもには、仕上げ磨きの重要性や、正しいおやつの摂り方の教育が欠かせません。

働き盛りの大人には、歯周病の進行を抑えるケアが重要ですし、高齢者の場合は歯の保存だけでなく、誤嚥性肺炎の予防のためにも口腔ケアが大きな意味を持ちます。

持病を抱える人や妊婦にも重要

また、糖尿病や心疾患などの持病がある人、そして妊婦さんなど、全身の健康が口腔状態に左右されやすい方には、予防歯科の重要性がさらに高まります。口腔内の炎症が全身の病気に悪影響を与えることは、近年の研究で数多く報告されています。口腔内が清潔で健康であれば、体全体の免疫力の向上にもつながるのです。

また、糖尿病や心疾患などの持病がある人、そして妊婦さんなど、全身の健康が口腔状態に左右されやすい方には、予防歯科の重要性がさらに高まります。口腔内の炎症が全身の病気に悪影響を与えることは、近年の研究で数多く報告されています。口腔内が清潔で健康であれば、体全体の免疫力の向上にもつながるのです。

だからこそ、年齢や状況に関係なく「今」から予防を始めることが、将来の自分自身への最大のプレゼントになるのです。

予防歯科で行うこととは?

具体的に何をするのか?

歯科における予防では、大きく分けて「セルフケア」と「プロフェッショナルケア」の2つの取り組みがあります。

セルフケアには、正しい歯磨きの実践、デンタルフロスや歯間ブラシの使用、バランスの取れた食生活、フッ素入り歯磨き粉の使用などが含まれます。これに加えて、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアが重要です。具体的に当院では、

歯周検査→磨き残しの染め出し→EMS(歯面清掃、ポッケト洗浄)→歯石除去→V7による歯肉マッサージ 等を行っています。

セルフケアの基本

予防歯科は、歯科医院でのケアだけでなく、自宅での“セルフケア”が土台になります。これをおろそかにしていては、どんなにプロにメンテナンスしても意味がありません。

予防歯科は、歯科医院でのケアだけでなく、自宅での“セルフケア”が土台になります。これをおろそかにしていては、どんなにプロにメンテナンスしても意味がありません。

基本となるのは、正しい歯磨き。特にポイントは「磨き残しのないブラッシング」です。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを使って、歯と歯の間や歯ぐきの境目までしっかりケアしましょう。さらに、フッ素入りの歯磨き粉を使うことで、むし歯のリスクを下げることができます。

また、バランスの取れた食生活も重要です。甘いものを控えるだけでなく、よく噛んで食べること、食後のブラッシングを徹底することが、セルフケアの基本となります。

プロフェッショナルケアの重要性

そしてもう一つの柱が、歯科医院での“プロフェッショナルケア”です。どれだけ自分で丁寧にケアしていても、見えない部分の歯石や汚れはプロにしか取り除けません。

そしてもう一つの柱が、歯科医院での“プロフェッショナルケア”です。どれだけ自分で丁寧にケアしていても、見えない部分の歯石や汚れはプロにしか取り除けません。

当院では、以下のような流れで定期的なメンテナンスを実施しています。

歯周検査

磨き残しの染め出し

EMS(歯面清掃、ポッケト洗浄)

歯石除去

V7による歯肉マッサージ

特にEMSとV7は当院独自の特徴的な施術で、多くの患者さまにご好評いただいております。

これらは口腔内の状態をチェックし、問題が起きる前に対処するための重要な機会です。

また、患者さん一人ひとりの生活背景やリスクに合わせたアドバイスを行うことで、より効果的な予防が可能になります。つまり、予防とは単なる「掃除」ではなく、全身の健康と未来を守るためのトータルケアなのです。

予防歯科と一般歯科違いについて

一般歯科は、むし歯や歯周病など「すでに起こった問題」を治療する診療です。一方、予防歯科は「病気を未然に防ぐ」ことを目的とし、定期検診やクリーニング、フッ素塗布などを行います。一般歯科が「治す医療」なら、予防歯科は「守る医療」です。

どちらも大切ですが、予防歯科を継続することで治療の必要が少なくなり、健康な歯を長く保つことができます。

当院の予防ケアの特徴

EMSとV7の役割

EMS(エアフロー)とV7(歯肉マッサージ機器)は、当院が特に力を入れているメンテナンス技術です。EMSは、歯の表面や歯周ポケット内にあるバイオフィルム(細菌の膜)を徹底的に除去することで、むし歯や歯周病の発症を防ぎます。水とパウダーを使った優しい処置なので、痛みも少なく、仕上がりもツルツルになります。

EMS(エアフロー)とV7(歯肉マッサージ機器)は、当院が特に力を入れているメンテナンス技術です。EMSは、歯の表面や歯周ポケット内にあるバイオフィルム(細菌の膜)を徹底的に除去することで、むし歯や歯周病の発症を防ぎます。水とパウダーを使った優しい処置なので、痛みも少なく、仕上がりもツルツルになります。

一方、V7は歯茎の血流を促進し、自然治癒力を高める歯肉マッサージ機器です。これによって、歯周病の進行を防ぐだけでなく、歯茎の色も健康的に整います。

個別対応のメンテナンス

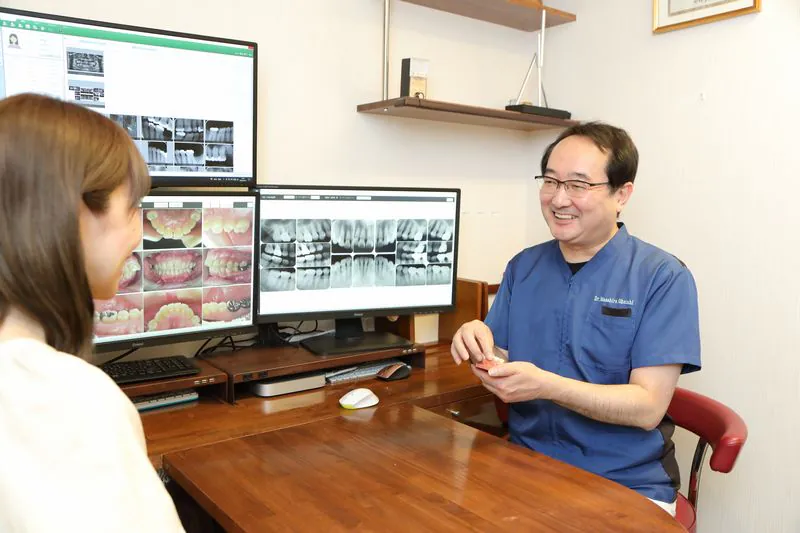

当院では、すべての患者さんに対して個別のリスク評価を行い、それに応じた予防プランを提案しています。生活スタイルや食習慣、歯並び、既往歴など、さまざまな要因を考慮して、オーダーメイドの予防ケアを提供します。

当院では、すべての患者さんに対して個別のリスク評価を行い、それに応じた予防プランを提案しています。生活スタイルや食習慣、歯並び、既往歴など、さまざまな要因を考慮して、オーダーメイドの予防ケアを提供します。

患者さん一人ひとりが“自分の口の状態”を正しく知ることで、「痛くなってから行く歯医者」から「健康を維持するために通う歯医者」へと変わることができます。

一般歯科との違いとは?

一般歯科と予防歯科は、同じ歯科医療の分野であっても、その役割とアプローチが大きく異なります。簡単に言えば、一般歯科は「すでに起こってしまった問題への対処」、予防歯科は「問題が起きないようにする取り組み」です。

治療する医療 vs 守る医療

一般歯科では、むし歯になってから歯を削り、詰め物をする、または根の治療を行うなど、発症した後の「治療」に重点が置かれます。もちろん、痛みや不快感を取り除くという意味では必要不可欠な医療です。

一方、予防歯科は「悪くならないようにする」ことを主目的とし、定期的な検診やクリーニング、フッ素塗布、口腔ケア指導などを行います。ここでは“未病”の段階、つまり問題が表面化する前に手を打つことで、健康を守ることを目指しています。

時間と費用の違い

一般歯科は、進行した症状に対して対応するため、治療にかかる時間や回数、そして費用が増えがちです。予防歯科は初期投資として通院が必要ではありますが、長い目で見れば、治療の回避や再発防止につながり、結果的に経済的負担を大幅に軽減することができます。

予防を始めるタイミングと通院頻度

「いつから予防を始めればいいの?」と聞かれることがありますが、答えは「今すぐ」です。予防歯科は早ければ早いほど効果が高く、どの年齢でも遅すぎるということはありません。

スタートに早すぎることはない

赤ちゃんの歯が生え始めた時点から、予防の第一歩が始まります。子どもには歯みがきの習慣を教え、大人にはセルフケアとプロケアの両方をバランスよく行うようサポートし、高齢者には歯の保存と口腔機能維持を中心にケアを進めます。

理想的な通院頻度は?

予防歯科の通院頻度は、一般的には「3ヶ月に1回」が推奨されています。ただし、これはあくまで平均的な目安であり、患者さんのリスクや口腔環境によって最適な間隔は変わります。

予防歯科の通院頻度は、一般的には「3ヶ月に1回」が推奨されています。ただし、これはあくまで平均的な目安であり、患者さんのリスクや口腔環境によって最適な間隔は変わります。

たとえば、歯周病のリスクが高い人や、以前に治療歴の多い方であれば、1~2ヶ月に1回のメンテナンスが望ましいこともあります。逆に、リスクが低くセルフケアが優れている人であれば、半年に1回でも十分な場合があります。

重要なのは「自分に合った通い方を見つけること」です。歯科医としっかり相談し、オーダーメイドのメンテナンス計画を立てましょう。

口腔内の健康が全身の健康に与える影響

「口は健康の入り口」とよく言われますが、これは単なる比喩ではありません。実際に、口腔内の状態が全身の健康に深く関係していることが、さまざまな研究で明らかになっています。

歯周病が全身に及ぼす悪影響

たとえば、歯周病菌が血液を通じて体内に入り込むと、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めるとされています。また、歯周病は糖尿病の血糖コントロールを悪化させる要因にもなります。

さらに近年では、アルツハイマー型認知症との関係も取りざたされています。歯周病による慢性炎症が、脳の神経細胞に悪影響を与える可能性があるとされ、予防が注目されています。

妊婦や高齢者にも影響大

妊婦の場合、口腔内の炎症が早産や低体重児出産のリスクを高めることが分かっており、妊娠中の口腔ケアは非常に重要です。また、高齢者では、誤嚥性肺炎の予防や食事の質の維持のためにも、口腔の清潔と機能の維持が必要不可欠です。

つまり、歯の健康を守ることは、単に「虫歯にならないため」だけでなく、自分の身体全体の健康を守るためにも重要なのです。

よくある誤解とその解消法

予防歯科に対して、以下のような誤解をしている人が少なくありません。

「痛みがなければ歯医者に行かなくていい」

実際には、痛みが出た時点で病気は進行しています。早期発見・早期対策のためにも、痛みがなくても定期的に通うことが重要です。

「予防はお金がかかるだけ」

むしろ、予防をすることで将来的な治療費を大幅に削減できます。何十万とする治療を回避できる可能性を考えると、予防の費用は“投資”といえるでしょう。

「歯磨きしていれば大丈夫」

歯磨きだけでは落とせない汚れや歯石があります。プロによるクリーニングとの併用が必要です。

こうした誤解を解消し、「予防=面倒」「予防=高い」というイメージを払拭することが、予防歯科の普及と啓発にとって極めて重要です。

予防歯科で生活の質(QOL)を高める

予防歯科の目的は、病気を防ぐことだけではありません。それは「健康で快適な日常生活」を長く維持すること、つまり生活の質(QOL)を高めることに直結します。

歯がある生活のメリット

- おいしく食べられる

- 会話がスムーズになる

- 見た目に自信が持てる

- 健康寿命が延びる

たとえば、食べる楽しみを失わないことは、人生の幸福度にもつながります。また、歯の状態が良ければ、外食や旅行などの社交的な活動にも積極的になれます。

予防歯科は「未来の自分をつくる」医療です。今この瞬間のケアが、10年後、20年後の笑顔に直結していると考えると、今日からでも始めない理由はないはずです。

子どもの予防ケアと親の役割

子どもの歯は、大人以上に予防が重要です。乳歯はエナメル質が薄く、むし歯になりやすいうえに進行も早い傾向があります。さらに乳歯の健康は、将来の永久歯の発育や歯並びにも影響を及ぼすため、親の関与が欠かせません。

スタートに早すぎることはない

赤ちゃんの歯が生え始めた時点から、予防の第一歩が始まります。子どもには歯みがきの習慣を教え、大人にはセルフケアとプロケアの両方をバランスよく行うようサポートし、高齢者には歯の保存と口腔機能維持を中心にケアを進めます。

乳歯の時期から始めるのが理想

生後6〜8ヶ月頃に最初の乳歯が生え始めたら、予防ケアをスタートするタイミングです。最初はガーゼでやさしく拭くところから始め、成長とともに歯ブラシを使って仕上げ磨きをしていきます。

生後6〜8ヶ月頃に最初の乳歯が生え始めたら、予防ケアをスタートするタイミングです。最初はガーゼでやさしく拭くところから始め、成長とともに歯ブラシを使って仕上げ磨きをしていきます。

3歳を過ぎると自分でも磨けるようになりますが、正しく磨くにはまだ難しいため、保護者の仕上げ磨きが必要です。小学生になる頃には、歯磨きの習慣づけとフッ素の利用、定期的な歯科医院での検診をセットで行うことが理想です。

親が見本になることが大切

子どもは親の行動を見て育ちます。親が毎日丁寧に歯磨きをし、歯科医院へ定期的に通う姿を見せることで、自然と予防ケアの大切さを学びます。

子どもは親の行動を見て育ちます。親が毎日丁寧に歯磨きをし、歯科医院へ定期的に通う姿を見せることで、自然と予防ケアの大切さを学びます。

また、食生活も重要です。おやつのタイミングや内容、食べた後に歯を磨く習慣など、家庭での取り組みが予防の基本となります。

予防歯科の費用と保険適用

予防歯科の費用について心配する人も少なくありません。「定期的に通うのはコストがかかりそう」と思うかもしれませんが、実は長期的に見ると予防の方が圧倒的にコストパフォーマンスに優れているのです。

費用の目安と内容

予防歯科の費用は、保険適用と自費診療の組み合わせによって異なります。例えば、歯周病の検査や簡単なクリーニングであれば保険適用が可能で、数千円程度の費用で受けられます。一方、PMTC(専門的機械的歯面清掃)やフッ素塗布など一部の施術は自費になりますが、それでも1回あたり5,000〜10,000円程度が相場です。

予防で治療費が減るという現実

一度むし歯や歯周病が進行すると、治療費は何万円〜何十万円に膨らむことも珍しくありません。インプラントやブリッジなどの高度治療になるとさらに高額になります。

それに比べて、予防ケアを定期的に行うことで、こうした高額な治療を未然に防ぐことができます。つまり、「今、少しお金をかけることで、将来の大きな出費を防げる」というのが、予防歯科の大きなメリットなのです。

高齢者における予防の重要性

高齢になると、口の中の環境も大きく変化してきます。唾液の分泌量が減ったり、免疫力が落ちることで、むし歯や歯周病のリスクが高まります。さらに、食べる力や話す力の衰えが、QOL(生活の質)に直結するため、予防ケアがより一層重要になってきます。

誤嚥性肺炎の予防にもつながる

高齢者の命を脅かす原因のひとつに「誤嚥性肺炎」があります。これは、食べ物や唾液に含まれる細菌が誤って気道に入ることで起こる肺炎で、歯周病菌や舌苔の細菌が原因になることも多いです。

定期的な口腔ケアを行うことで、これらのリスクを大幅に減らすことができます。特に当院では、歯肉マッサージ(V7)やEMSを取り入れ、清掃だけでなく、歯茎の活性化にも力を入れています。

「自分の歯」で最後まで食べるために

80歳で20本の歯を残すことを目指す「8020運動」も知られていますが、実際に多くの高齢者が「もっと早く予防していればよかった」と後悔している現実もあります。

人生の最期まで、自分の歯でおいしく食べ、笑って話すために、高齢者こそ積極的に予防ケアを取り入れていくべきです。

当院での予約方法

予防歯科を始めたいと思ったら、まずは歯科医院への予約が第一歩です。当院では、WEB予約も電話予約も可能で、初めての方でも簡単にご利用いただけます。

初回のカウンセリングでは、口腔内の検査を行い、リスク評価に基づいたメンテナンスプランを立てます。もちろん、EMSやV7といった当院独自のメニューも組み込んだ、あなた専用のケアをご提案します。

今後の取り組みとお知らせ

当院では今後、予防歯科の重要性をさらに多くの方に知っていただくために、以下の取り組みを進めていきます。

メンテナンスが伝わる情報発信へ

- ホームページのトップ画像を、EMSやV7を使ったメンテナンス風景に差し替え予定

- 院内で配布するパンフレットやグッズも、予防の価値が伝わる内容に刷新

- 物品コーナーでは、フロスやフッ素入り歯磨き粉などの推奨商品を紹介

- Instagramやブログを活用した情報発信も強化中

こうした情報発信を通じて、「予防=未来を守る手段」という考えが、もっと広く浸透することを目指しています。

まとめ

予防歯科は、単に「歯を守るため」だけでなく、「人生を守るため」の医療です。自分の未来の笑顔のために、今からできることを始めてみませんか?

毎日のセルフケアに加えて、定期的なプロフェッショナルケアを取り入れることで、あなたの歯は一生の財産になります。

よくある質問(FAQ)

予防歯科は保険が使えますか?

基本的な検診や歯周病の治療は保険適用です。フッ素塗布やPMTCなどは自費になる場合もあります。

通院はどのくらいの頻度がいいですか?

一般的には3ヶ月に1回が目安ですが、口腔状態によって異なりますので、歯科医と相談してください。

子どもも予防歯科に通わせるべきですか?

はい。乳歯の時期から通うことで、むし歯ゼロの永久歯を目指せます。

EMSとV7の施術は痛くないですか?

どちらもやさしい施術なので、痛みはほとんどありません。リラックスして受けていただけます。

歯医者が苦手なのですが、大丈夫でしょうか?

当院では丁寧なカウンセリングと、リラックスできる環境づくりに力を入れています。安心してお越しください。