こんにちは。神戸市中央区「新神戸駅」より徒歩3分にある医療法人アートセンター歯科 新神戸アート歯科・矯正歯科です。

歯周病は日本人の成人の約8割がかかっている、あるいは予備軍であると言われている身近な病気です。

しかし、その深刻さや進行の仕方については意外と知られていないことも多く、知らず知らずのうちに進行してしまうケースも少なくありません。特に、歯周病にはなりやすい人が存在し、生活習慣や体質によって発症リスクが大きく変わってきます。

今回は、歯周病についての基礎知識から、歯周病になりやすい人の特徴、そして予防のために日常生活でできることまでを詳しく解説します。歯周病を予防したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

目 次

歯周病とは

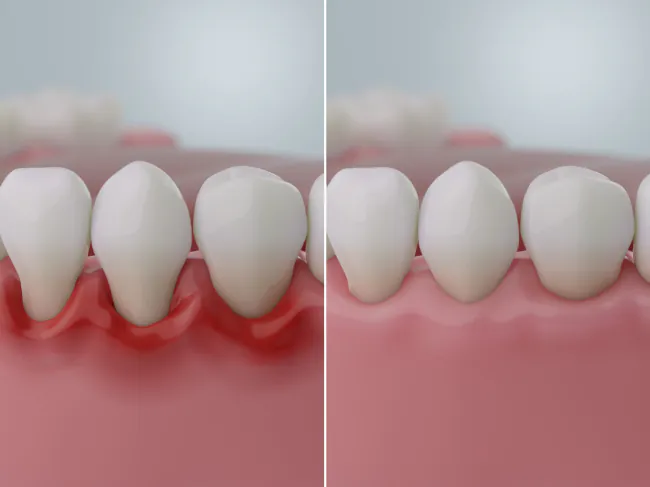

歯周病とは、歯を支える歯ぐき(歯肉)や歯槽骨(しそうこつ)などの組織に炎症が起こる病気のことを指します。原因となるのは、歯と歯ぐきの間に溜まる歯垢(プラーク)に含まれる細菌です。

歯周病の初期段階を歯肉炎といい、歯ぐきが腫れたり出血したりする程度ですが、進行すると歯周炎となり、歯を支える骨が溶かされ、最終的には歯が抜けることもあります。

歯周病の初期の段階では痛みが出にくく、進行に気づきにくいのが特徴です。そのため、サイレントディジーズ(沈黙の病気)とも呼ばれています。気づいたときには重症化していることも多いため、早期発見・早期治療が重要です。

歯周病になりやすい人に共通する特徴

歯周病のリスクを高める要因には、日々の生活習慣や体質が大きく関わっています。以下に、歯周病になりやすい人に見られる主な特徴をご紹介します。

歯磨きが不十分

歯磨きが不十分な人は、歯周病のリスクが非常に高くなります。

特に、しっかり歯磨きができておらず、歯垢(プラーク)が歯と歯ぐきの間に蓄積していると、細菌が繁殖して炎症を引き起こします。毎日歯を磨いているつもりでも、自己流で磨いていたり、短時間で済ませていたりすると、十分に汚れを落とせていないことがあります。

また、奥歯や歯の裏側、歯と歯の隙間など、見えにくい部分は特に注意が必要です。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使って丁寧にケアすることが、歯周病予防には欠かせません。

歯並びが悪い

歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくい部分には磨き残しが生じやすくなります。その結果、プラークが蓄積しやすくなり、歯ぐきに炎症が起きやすくなります。また、噛み合わせが悪いと、一部の歯や歯ぐきに過度な負担がかかり、歯周組織が傷つく原因にもなります。

歯列不正は見た目だけでなく、口腔内の健康にも影響を与えるため、歯科矯正を検討することも大切です。

甘いものを頻繁に口にする

お菓子や甘い飲み物を頻繁に摂取する習慣は、歯周病のリスクを高める要因となります。糖分は歯垢の中の細菌が好む栄養源であり、これを餌にして細菌が増殖し、歯ぐきに炎症を引き起こします。特に、長時間口の中に糖分が残っている状態は非常に危険です。

甘いものを食べたあとはすぐに口をゆすぐ、または歯磨きを行うなどの対策をとることで、歯周病予防につながります。日頃の間食習慣や飲料の選び方も見直しましょう。

喫煙習慣がある

喫煙は歯周病の発症や進行を大きく促進する要因のひとつです。タバコに含まれる有害物質は歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させることで、歯周病菌への抵抗力を弱めてしまいます。その結果、歯ぐきの炎症が治りにくくなり、歯周病が重症化しやすくなるのです。

さらに、喫煙者は歯ぐきの出血などの症状が現れにくいため、歯周病の存在に気づかずに放置されることも少なくありません。喫煙は口腔内環境全体に悪影響を与えるため、歯周病対策として禁煙を検討することが重要です。

ストレスを抱えている

慢性的なストレスは、歯周病のリスクを高める間接的な要因です。強いストレスを感じていると、自律神経のバランスが乱れ、免疫機能が低下します。その結果、歯周病菌への抵抗力が弱まり、炎症が悪化しやすくなります。

また、ストレスによって生活習慣が乱れ、歯磨きがおろそかになったり、暴飲暴食や睡眠不足が続いたりすることも、口腔内環境の悪化につながります。さらに、ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが増える場合もあり、これも歯周組織に負担をかける要因となります。

心と体の両方の健康を保つことが、歯周病の予防につながるのです。

糖尿病を患っている

糖尿病の人は歯周病にかかりやすく、また重症化しやすいことが知られています。血糖値が高い状態が続くと、体の免疫機能が低下し、細菌に対する防御力が弱まるため、歯周病菌の影響を受けやすくなります。

また、歯周病があると炎症物質が血中に放出され、逆に血糖コントロールが悪化するという相互関係も報告されています。糖尿病を患っている方は、特に口腔内のケアが重要です。

口呼吸の習慣がある

日常的に口呼吸をしている人は、歯周病になりやすい傾向があります。

口を開けて呼吸すると、口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の働きが弱まります。唾液は細菌の繁殖を抑える天然の洗浄液のような役割を果たしていますが、口の中が乾いているとその機能が低下し、細菌が増えやすくなるのです。

特に、就寝時の口呼吸は長時間口腔内が乾燥した状態になるため、歯周病になるリスクが高まります。朝起きたときに喉や口が乾いている人は、無意識に口呼吸をしている可能性があります。鼻呼吸を意識し、必要であれば耳鼻科や歯科で相談するとよいでしょう。

歯周病を予防するために心がけること

歯周病は生活習慣の改善によって予防可能な病気です。日常生活で意識すべきポイントを見ていきましょう。

しっかり歯磨きをする

毎日の歯磨きは、歯周病予防の基本ですが、自己流の磨き方ではプラークを十分に落としきれないことがあります。大切なのは、歯と歯ぐきの境目を意識して、やさしく丁寧にブラッシングすることです。

力を入れすぎると歯ぐきを傷つける可能性があるため、小刻みに動かしながら磨くことが重要です。また、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスも併用すると、歯と歯の間の汚れもきれいに除去できます。

歯磨きの仕方に自信がない場合は、歯科医院でブラッシング指導を受けるとよいでしょう。

定期的に歯科検診を受ける

歯周病は進行しても痛みなどの自覚症状が出にくいため、自分では気づかないまま悪化してしまうケースが多くあります。そのため、定期的に歯科医院で検診を受けることが非常に重要です。

歯科医院では、目に見えない初期の炎症や歯石の付着をチェックし、必要に応じて専門的なクリーニングや治療を行います。3〜6か月に1回の頻度で歯科医院を受診することで、歯周病の予防や早期発見につながります。

禁煙する

たばこを吸う習慣は、歯周病の発症リスクを高めるだけでなく、治療の効果も妨げる大きな要因です。

ニコチンなどの有害物質が歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させることで、炎症が進みやすくなります。また、喫煙者は歯ぐきの腫れや出血などの症状が現れにくいため、歯周病に気づくのが遅れる傾向があります。

歯周病の予防・改善のためには禁煙が欠かせません。

ストレスを軽減する

過度なストレスは、体の免疫力を低下させ、歯周病の進行を促す間接的な原因となります。

また、ストレスが原因で無意識に歯を食いしばったり、歯ぎしりをしたりする人も少なくありません。

歯周病を防ぐためには、心身の健康を保つことが大切です。適度な運動や趣味の時間、十分な休息を取り入れることで、ストレスを上手に発散できる環境づくりを心がけましょう。

食生活を見直す

毎日の食事内容は、歯や歯ぐきの健康に大きく影響します。ビタミンCやカルシウム、タンパク質などの栄養素は、歯周組織の修復や免疫機能を支えるために欠かせません。野菜や魚、乳製品などをバランスよく取り入れた食生活を心がけることが、歯周病予防に効果的です。

一方で、甘いものや柔らかい食品ばかりを摂取していると、プラークがつきやすく、口腔内の細菌が増える原因となります。噛みごたえのある食材を取り入れることで、唾液の分泌を促し、自然な自浄作用も高まります。

歯ぎしりや食いしばりを改善する

歯ぎしりや無意識の食いしばりは、歯周組織に過度な圧力をかけてしまい、歯ぐきや骨にダメージを与える原因になります。これにより、歯周病が悪化したり、治療の効果が出にくくなったりすることもあります。

特に就寝中はコントロールが難しいため、ナイトガードと呼ばれる専用のマウスピースの装着が推奨されます。また、日中でも食いしばっていることに気づいたときには、意識してやめるようにしましょう。

まとめ

歯周病は誰もがかかる可能性のある身近な病気ですが、そのリスクは生活習慣や体の状態によって大きく変わります。歯磨きの仕方や喫煙、ストレス、糖尿病、口呼吸など、日々の行動や健康状態が歯周病の発症に深く関わっているのです。

しかし、逆に言えば、意識的に生活を改善し、正しい予防法を実践することで、歯周病を防ぐことは十分に可能です。自分の習慣を見直し、少しずつでも改善していくことが、健康な歯と歯ぐきを守る第一歩となります。

歯周病の症状にお悩みの方は、神戸市中央区「新神戸駅」より徒歩3分にある医療法人アートセンター歯科 新神戸アート歯科・矯正歯科にお気軽にご相談ください。

当院では、歯を残す治療、歯並びを治す治療、綺麗な口元にする治療など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。